Horchata, toros y el Balneario de Mondariz

El matrimonio de su hijo con la hija de su odiado Montpensier fue para ella un golpe tan duro que se volvió definitivamente a Paris

En 1874 y tras un tiempo de frenética inestabilidad política conocido como Sexenio Revolucionario que incluyó un magnicidio, una república, una guerra civil, otra guerra ultramarina, una rebelión cantonal y un golpe militar, los Borbones volvieron a empuñar el cetro aunque esta vez lo sostuviera un joven de veintiséis años que reinó como Alfonso XII durante los diez años siguientes. Su hermana María Isabel, ya repuesta de su traumática aventura marital con el conde Girgenti, volvió a Madrid acompañándolo, mientras la madre de ambos a regañadientes tras su exigida abdicación, se quedó en París. Isabel II aguardó hasta 1876 para recibir el beneplácito de Cánovas que le permitía el regreso a su patria, y lo hizo avecindándose en Sevilla, aunque esa situación duro muy poco. El matrimonio de su hijo con la hija de su odiado Montpensier fue para ella un golpe tan duro que se volvió definitivamente a Paris y a su residencia del palacio de Basilewsky, que ella se había apresurado en rebautizar como Palacio de Castilla.

La infanta taurina

La infanta Isabel no volvió a casarse simplemente porque no quiso. Atrás quedaba una dura experiencia -convertida más en enfermera que en esposa- acompañando de médico en médico y de ciudad en ciudad a un hombre infortunado y depresivo, que buscaba remedio imposible a sus cuitas y que en Lucerna decidió apearse del mundo.

En Madrid, la infanta Isabel volvió a vivir. Castiza y retrechera igual que su madre la reina verbenera y chulapa, plenamente identificada con una ciudad y unas gentes de las que estuvo separa por la fuerza durante casi diez años, Isabel retomó su existencia capitalina recorriendo las calles madrileñas con la avidez de un descubrimiento, la alegría de un reencuentro y la sensatez de una magnífica representante institucional. La Chata montaba en tranvía, se paraba en un aguaducho de la Castellana a tomar agua de cebada, aparecía en todos los foros y no se perdía una corrida, su afición favorita.

Rafael Duyos, un valenciano fundador del movimiento “Alforjas para la Poesía”, que emigró muy pronto a la capital para estudiar Medicina, que se convirtió en madrileño devoto, y que abandonó su profesión de cardiólogo de prestigio para dedicarse a escribir hasta acabar ordenado sacerdote en la madurez de sus días, ha pasado a la pequeña historia de la producción literaria cuando en 1953 escribió su popular “Romance de la infanta Isabel” también conocido como “La Chata va a los toros” que disfruto de un gran éxito en su momento.

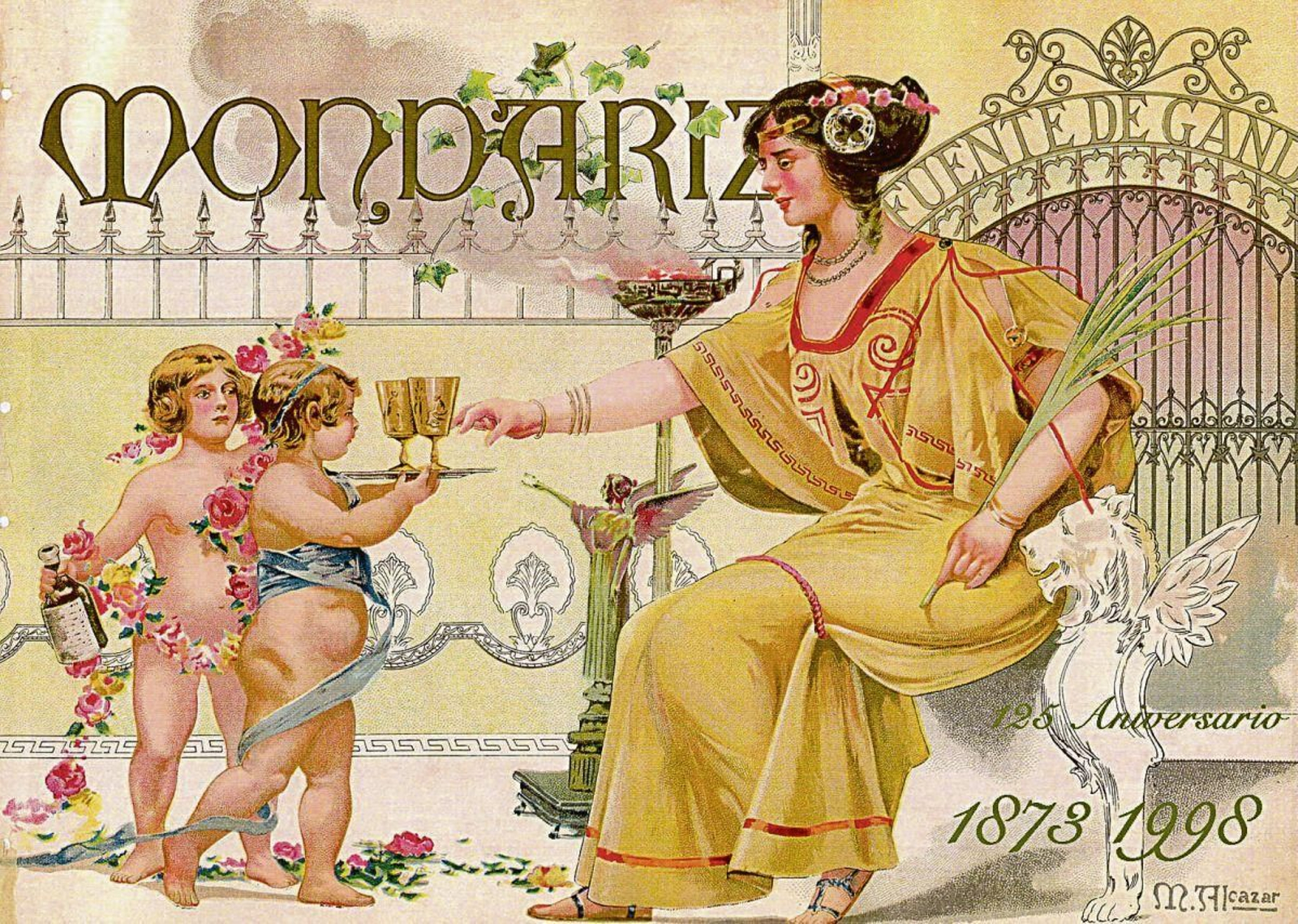

El romance, escrito para ser recitado por la gente de a pie, desgrana la tempestad cotidiana de una tarde de domingo del mes de mayo en el que la Chata marcha en su coche a la plaza para ver a Vicente Pastor, su diestro favorito. En él se cuentan sus encuentros con personalidades de toda condición en los palcos del recinto, la vuelta a palacio tras el festejo, la parada en un puesto de horchata para cuya consumición no lleva dinero, la divertida conversación que mantiene con un feliz horchatero, y el final de un día intenso y radiante como lo fue ella misma. Madrina del futuro Alfonso XIII, La Chata acabó comprándose en 1906, coincidiendo con la mayoría de edad de Alfonso que le facultaba para ejercer el cargo de rey que ostentó desde la cuna, un palacio en la calle Quintana. Los inviernos por tanto, en Madrid. En verano eligió lugares sanos y frescos, Segovia o el Balneario de Mondariz que visitó con frecuencia, de cuyas visitas hay fotos fechadas en 1914 y 1915 y por el que sentía una especial fascinación.

La República de 1931 no exigió a la Chata que abandonara el país. Fue la única de las personas pertenecientes a la familia real que contó con la disponibilidad de quedarse o irse. Postrada en una silla de ruedas y enferma de esclerosis, eligió el exilio y viajo en tren hasta París donde falleció unos días después en una residencia de monjas llamada Saint Michel de Auteuil a los 80 años. Sus restos reposan en la Colegiata de la Granja de San Ildefonso desde 1991.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último